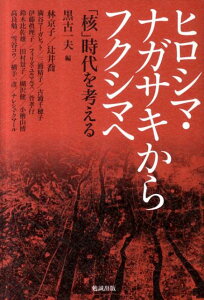

『ヒロシマ・ナガサキからフクシマへ』 「核」時代を考える

黒古一夫/編 勉誠出版 2011.12

ヒロシマ・ナガサキから何を学んだのか? 核にNOと言ってきたか? フクシマからどこへ向かうのか? 黒古一夫、菅孝行らの寄稿から、「核と人間」との関係について文学者はどう見て(考えて)いるのかを明らかにする。

Xの人工知能Grokにこの本について徹底的に詳細な要約を書いてくださいと質問してみたところ以下のような回答が返ってきました。

『ヒロシマ・ナガサキからフクシマへ 「核」時代を考える』の詳細な要約『ヒロシマ・ナガサキからフクシマへ 「核」時代を考える』は、文芸評論家で明治学院大学教授の黒古一夫が編集した論文集で、2011年12月に勉誠出版から刊行された単行本(四六判、並製、288ページ)。福島第一原子力発電所事故(2011年3月)を契機に、広島・長崎の原爆被爆からビキニ環礁での被爆、チェルノブイリ事故、そして福島への「核」被害の連続性を多角的に検証する。文学者、研究者、ジャーナリスト、被爆者支援者など18名の寄稿者(黒古を含む)が、各自の専門性と想像力を基に「核」時代を考察。権力を持たない一般市民の視点から、核の隠蔽・差別構造を批判し、核廃絶と脱原発への行動を促す。全体として、核の軍事利用(原爆)と平和利用(原発)の表裏一体性を強調し、被爆体験の継承と未来志向の希望を提言する。以下に、章ごとの詳細な要約を記す。 まえがき(黒古一夫)編集者の黒古一夫が、福島事故を「核」時代の転機として位置づけ、本書の目的を説明。広島・長崎の被爆から66年、ビキニ被爆から57年を経て発生した福島事故は、核の脅威が軍事から民生へ移行した象徴だと指摘。権力者でない私たちが、想像力と感性を駆使して「核」について考える意義を強調。寄稿者たちの多様な視点(文学、歴史、社会学、国際比較)を紹介し、核廃絶への市民的議論を喚起する。 第Ⅰ章 私たちはヒロシマ・ナガサキから何を学んだのか?広島・長崎の被爆体験から福島事故への教訓を問い、核被害の連続性とヒバクシャの苦しみを描く導入部。6つの寄稿で、希望、未来、国際比較を軸に議論。

- 若い人たちへの希望―ナガサキからフクシマへ 【対談】林京子×黒古一夫: 被爆者作家の林京子と黒古の対談。長崎被爆の記憶を振り返り、福島事故がもたらす「何とも知れない未来」を警告。若者へのメッセージとして、核の恐怖を文学で継承し、平和を追求する希望を語る。

- 「何とも知れない未来」に向けて―原発がつくる「ヒバクシャ」 満谷マーガレット: 原発が新たなヒバクシャを生むメカニズムを分析。チェルノブイリ事例を引用し、低線量被曝の長期影響(がん、遺伝障害)を強調。福島の子どもたちへの懸念を述べ、脱原発の必要性を主張。

- ヒバクシャとともに生きる 三浦精子: 被爆者支援者の視点から、広島・長崎のヒバクシャの生活実態を描く。差別と健康被害の日常を証言し、福島被災者への共感を促す。支援活動の重要性を強調。

- 広島から福島第一原発事故への様々な思い 古浦千穂子: 広島在住の著者が、事故直後の混乱と被爆体験の重なりを語る。放射能汚染の恐怖を共有し、核の平和利用の欺瞞を批判。

- 「フクシマ」その前・その後 伊藤眞理子: 福島事故前後の変化を時系列で追う。震災前の原発推進論と事故後の被曝不安を対比し、核エネルギーのリスクを検証。

- トルコにて「フクシマ」を考える―チェルノブイリ・原爆文学・フクシマ フィリズ・ユルマルズ: トルコ人研究者が、チェルノブイリ事故の影響をトルコで体験した視点から、原爆文学(林京子など)と福島を比較。国際的な核被害の連鎖を指摘し、文学を通じた反核意識の共有を提言。

- 「ヒロシマ・ナガサキ」から「フクシマ」へ―「核」がもたらす隠蔽と差別の構造 黒古一夫: 編集者自らが、核の軍事・民生利用がもたらす情報隠蔽と被爆者差別を分析。政府・メディアの役割を批判し、福島事故での再現を指摘。

- 債務支払いの覚悟を―原発損壊が告知するもの 菅孝行: 原発事故の経済・社会コストを「債務」として論じ、推進派の責任を追及。持続可能なエネルギー転換を提言。

- 福島の未来を予言した詩人は夢想家ではなかった―村上春樹氏への公開書簡 鈴木比佐雄: 村上春樹の反核発言を引用し、文学が予見した核リスクを検証。福島事故を「予言の成就」として、芸術の役割を強調。

- 核状況を拒むセカイへ/セカイから―ナウシカ、AKIRA、エヴァンゲリオン、そしてCOPPELION 田村景子: マンガ・アニメ(宮崎駿の『風の谷のナウシカ』、大友克洋の『AKIRA』など)を分析。核汚染のディストピア描写を通じて、若者の反核意識を考察。

- 原発と落書き―鶴彬・岡本太郎・Chim↑Pom 楜沢健: 芸術家たちの反核表現を追う。鶴彬の詩、岡本太郎の壁画、現代アート集団Chim↑Pomの作品を例に、ストリートアートの抵抗性を議論。

- 若い兵士たちの死顔は美しかったか 【対談】辻井喬×黒古一夫: 作家・辻井喬(堤清二)と黒古の対談。戦争文学の観点から、核兵器の非人道性を語り、福島からの平和構築を呼びかける。

- 人類は核で死滅する 小檜山博: 核拡散の危険性を警告し、軍事利用の拡大が人類滅亡を招くシナリオを予測。国際規制の強化を主張。

- 琉球弧から視る核時代批判 高良勉: 沖縄の米軍基地問題を核と結びつけ、琉球弧の視点から核抑止論を批判。非武装中立の可能性を探る。

- 部屋の中の象、あるいは世界の終わり―北陸の地で考える、アナロジカルな黙示録的状況 雪谷コウ: 北陸地方の原発立地を例に、核の「見えない脅威」(部屋の中の象)を比喩的に分析。黙示録的な未来を避けるための地域運動を提言。

- 起点に立ち返る 横手一彦: 福島事故を「核」時代の起点として再考。被爆体験の継承と、教育を通じた反核意識の育成を強調。

- 未来は私たちのものです―推進か反対か、岐路に立つインドから ナレシュ・クマール: インドの原発推進政策を批判し、反核運動の国際連帯を呼びかける。福島を教訓に、発展途上国の選択を問う。