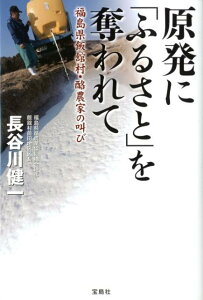

『原発に「ふるさと」を奪われて』 福島県飯舘村・酪農家の叫び

長谷川健一/著 宝島社 2012.03

子どもや孫を被曝させた苦しみ、家族同然の牛との別れ、酪農仲間の自死。除染したって村にはもうもう戻れない-。原発事故の被害者である福島県飯舘村の酪農家が、“最悪の悲劇”の舞台裏を綴る。

Xの人工知能Grokにこの本について徹底的に詳細な要約を書いてくださいと質問したところ以下のような回答が返ってきました。

『原発に「ふるさと」を奪われて』 福島県飯舘村・酪農家の叫び 長谷川健一 著(宝島社、2012年3月刊) 詳細な要約この本は、2011年3月11日の東日本大震災と福島第一原子力発電所事故により、福島県飯舘村の全村民約7000人が放射能汚染を理由に避難を強いられた悲劇を、被害者の一人である酪農家・長谷川健一の視点から克明に綴った手記形式のノンフィクションである。出版は事故から約1年後の2012年3月(一部資料では2月)で、全192ページの新書判サイズ。著者は当時58歳の飯舘村前田地区区長兼福島県酪農業協同組合理事で、村の畜産を支える中核農家だった。本書は、日記風の時系列記述を中心に、行政・東電の情報隠蔽による避難遅れ、家族の被曝苦痛、愛牛との別離、仲間たちの絶望的自殺といった「当事者しか語れない」人間ドラマを、怒りと悲しみを交えて描く。写真は少なく、テキスト中心で、村の「までぇな村づくり」(持続可能な酪農・エコ村)の理念が一瞬で崩壊した理不尽を強調。全体を通じて、「ふるさと」を原発に「奪われた」喪失感がテーマで、読者に原発リスクの現実と被害者の叫びを直接叩きつける。著者は本書執筆後、被害者団体「飯舘村民救済申立団」団長として闘い続け、2021年10月22日に甲状腺がんのため68歳で死去。出版当時の生々しい記録として、事故の「風下の村」飯舘の象徴的作品だ。著者長谷川健一は、1953年飯舘村前田生まれ。福島県立相馬農業高校飯舘校卒後、1976年に妻・花子さんと結婚し、酪農に専念。村の広大な牧草地を活かしたホルスタイン種の乳牛飼育で知られ、2010年から前田行政区長を務め、村の地域リーダーとして活躍。事故後、牛の屠殺拒否や補償闘争で全国的に注目されたが、被曝の精神的・身体的負担が重なり、2017年以降は蕎麦栽培に転じつつ、復興政策批判を続けた。本書は彼の「渾身の手記」として、家族の証言や村のデータも織り交ぜ、単なる被害告白ではなく、原発依存社会への警鐘を込めている。レビューでは「涙なしには読めない」「行政の無責任さが許せない」との声が多く、事故直後の貴重な一次資料として評価される。本書の構成は、序章と3つの章からなり、時系列で事故発生から避難・廃業の過程を追う。明確な目次は以下の通り(版元ドットコムと書店情報に基づく)。全編にわたり、著者の内省的な語り口が特徴で、科学的データ(セシウム濃度や被曝量)は簡潔に触れつつ、感情の叫びが中心。村の面積230km²の80%を占める森林・牧草地の汚染が、酪農の崩壊を象徴的に描く。序章:何も知らされないまま「被曝者」にされて本書の導入部で、著者は3月11日の地震発生から原発爆発までの混乱を振り返る。飯舘村は原発から約45km離れた内陸山村で、地震の揺れと停電に襲われながらも、津波の直接被害は免れた。しかし、3月12日の1号機爆発、15日の3号機水素爆発後、SPEEDI(放射能拡散予測システム)のデータが政府・福島県により公表されず、風下に位置した村は高濃度セシウム(最大20μSv/h超の空間線量)にさらされる。著者は村役場で情報待ちの住民をまとめつつ、妻・花子さんと孫の被曝不安に苛まれる。3月18日の自主避難開始まで2カ月近く、村民は「直ちに健康被害はない」との政府発表を信じ、屋外作業を続けた結果、積算被曝量が数mSvに上った可能性を悔恨。「何も知らされず、家族を毒にさらした罪悪感」が序章の核心で、チェルノブイリ事故の教訓無視を痛烈に批判。村の美しい雪景色や牛舎の日常写真を思い浮かべさせる描写で、失われた「ふるさと」の基調を敷く。第1章:(推定)避難の始まりと家族の苦痛(目次に明記されていないが、時系列から推測される章。事故直後の避難プロセスを扱う)著者は3月下旬からの自主避難を描写。村内ホットスポットの出現で、子どもや高齢者の疎開が始まるが、交通手段不足と情報錯綜で混乱。自身は前田地区区長として、牛の餌確保や避難所手配に奔走するが、行政の「安全」アピールに反発。孫を抱いた妻の「村に残れない」涙、娘の帰郷失敗エピソードが挿入され、家族離散の痛みを強調。放射線量測定の自力努力(簡易線量計で村道の汚染確認)を記し、「被曝者」としての自覚が芽生える過程を描く。この章は本書の感情的基盤で、読者の共感を誘う。第2章:牛の命、人の命酪農家の視点から、4月の廃業危機を核心的に追う。牛舎の放射能汚染で牧草・飼料が使えず、餌不足が深刻化。4月11-18日、著者は「廃業しかない」と決断を迫られ、4月19-5月2日に全村酪農「休止」決定。家族同然の100頭近い牛を餓死させるか屠殺するかの選択に苦悶し、牛の鳴き声や衰弱した姿を日記風に詳細描写。「牛の命を奪うのは、自分の命を捨てるのと同じ」との叫びが胸を打つ。同時期、放射能検査で牛乳のセシウム検出が相次ぎ、市場出荷停止の打撃を語る。仲間たちの精神的崩壊—自殺した酪農家の遺体発見のショック—を織り交ぜ、「人の命も牛の命も、原発に軽視された」と行政・東電を糾弾。除染の無力さ(牧草地の表土剥ぎ取りの限界)を指摘し、経済的損失(年間数億円規模の村全体被害)をデータで裏付ける。この章は本書のクライマックスで、酪農文化の喪失を象徴。第3章:さらば、ふるさと5-8月の避難本格化と村の荒廃を、動物・自然の視点から描く。無人となった村にイノシシや鹿が戻り、餓死牛の死骸を豚やカラスが食らう不気味な光景を、著者の再訪記録で克明に。「山に帰る野生動物が、汚染された土を運ぶ」生態系の崩壊を警告。8月の全村計画避難決定後、仮設住宅(主に伊達市)への移住を振り返り、村の家屋放置や畑の荒れを惜しむ。孫の健康不安(甲状腺検査の恐怖)や、妻の「もう二度と村の空気を吸えない」嘆きが、個人的な喪失感を深める。著者は「ふるさととは、土と風と牛の匂い」と定義し、原発事故がもたらした「見えない毒」の永続性を強調。最終章:「農村」としての飯舘村は終わった未来への絶望と闘争の決意で締めくくる。直訴活動(東電本社包囲や国会陳情)の様子を記し、「策士、策に溺れ、村、原子力ムラに牛耳られる」行政の腐敗を暴露。補償金の不十分さ(1戸あたり数千万円だが、生活再建に足りず)と、除染の欺瞞(森林部の残存汚染)を批判。著者は「農村飯舘の終わり」を宣言しつつ、子どもたちのために「原発ゼロ社会」を訴える。エピローグ的に、暫定帰村の可能性を薄く見積もり、「奪われたふるさとを、せめて記憶で守る」との誓いで終わる。全体の評価と意義本書は、読書メーターやAmazonレビューで星4.5前後と高く、「当事者の声がダイレクトに響く」「酪農の尊さが伝わるが、悲しみが重すぎる」との感想が目立つ。批評では「手記ゆえの生々しさが、ジャーナリズムを超える」と称賛される一方、「科学的分析が薄い」との指摘も。出版13年後の2025年現在、飯舘村は一部帰村が進むが、汚染残存と高齢化が課題で、本書は長谷川さんの死去後、再評価の機運にある。約7000人の避難劇は「美しい牧歌的村」の崩壊を象徴し、原発被害の「人間的代償」を問いかける一冊。酪農や被災地支援に関心ある読者に、涙と怒りの体験を提供する。