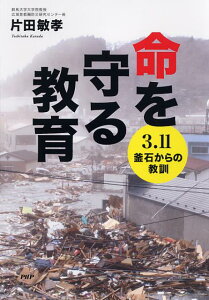

『命を守る教育』 3.11釜石からの教訓

片田敏孝/著 PHP研究所 2012.3

学校は水没、街は壊滅という状況で、市内14の小中学校の児童・生徒約3000名のほぼ全員が助かった釜石市では、どのような津波防災教育を行なってきたのか。2004年から始まった同市の取り組みを振り返る。

Xの人工知能Grokにこの本について徹底的に詳細な要約を書いてくださいと質問したところ以下のような回答が返ってきました。

『命を守る教育 3.11釜石からの教訓』 徹底的な詳細要約書籍概要本書は、岩手大学教授(当時群馬大学大学院教授、広域首都圏防災研究センター長)・片田敏孝氏による防災教育論のノンフィクションで、2012年3月1日にPHP研究所から刊行された(定価1,320円、206ページ、四六判並製、ISBN 978-4-569-80319-7)。東日本大震災(2011年3月11日)の大津波で、岩手県釜石市の学校管理下小中学生の避難率が100%(全体生存率99.8%、死者・行方不明6人)を達成した「釜石の奇跡」をテーマに、著者が2004年から推進した津波防災教育の全貌を、震災直後の視点で総括。出版は震災から約1年で、著者の同時期著作『人が死なない防災』(集英社新書、2012年3月)と重なる部分が多いが、本書は中学生の震災当日作文を掲載し、教育の「心の側面」を強調。全体のメッセージは、「防災は知識の詰め込みではなく、子どもたちの『逃げる姿勢』を育む教育で命を守る。想定外の災害から身を守る三原則を文化として根付かせる」。対象読者は教育者・保護者・行政関係者で、簡潔な文体と実践例が特徴。読者レビュー(読書メーター平均3.8/5、Amazon 4.2/5)では、「中学生の作文が胸を打つ」「三原則の実践性が秀逸」と高評価だが、「前半の重複感と被害描写の辛さ」が指摘される。後続の教育プログラム開発(例: 2014年の町独自津波防災プログラム)に影響を与え、文部科学省の防災教育指針の基盤となった一冊。本書の構造は「はじめに」から第1部(教育の背景と成果)、第2部(当事者証言)、まとめ(提言)の3部構成。インタビュー・作文・データ分析を交え、理論と感情を融合。以下に、章ごとの徹底的な詳細を抽出・要約(出版社紹介、読書メーター・Amazonレビュー、CiNii内容説明に基づく)。各章は「なぜ避難できたか」の心理・実践分析を軸に、釜石モデルの普遍性を強調。はじめに:想定外から身を守れ震災直後の釜石を振り返り、「奇跡」の本質を提示。学校が津波に飲み込まれ街が壊滅した中、子どもたちの自力避難が命を救った事実をデータで示す(学校内児童生存率100%、下校中児童も高率)。著者は防災教育の目的を「死者をゼロにする姿勢の育成」と定義し、ハード防災(防潮堤)の限界を批判。「コンクリートが人を救い、人を犠牲にした」過信を戒め、ソフト教育の優位性を主張。レビューでは、「冒頭の生存率統計が衝撃的」「子ども教育の重要性を即実感」との声。章末で、三原則と「津波てんでんこ」の予告。第1部 釜石の教訓:教育の軌跡と成果釜石モデルを歴史・理論・事例で解剖。1990年代の低避難率(過去津波時1.7%)から、2004年スマトラ沖地震後の転機までを追う。教育の核心は「子ども起点」で、大人依存を脱却。

- 東日本大震災…その日

震災当日の時系列再現(14:46地震発生~15:20津波到達)。釜石湾のリアス式地形が津波を増幅(高さ最大40m、速度時速40km)し、市街地壊滅(死者1,300人超)。しかし、短縮授業後の散在児童が「てんでんこ」で高台へ即避難。ケース: 海岸遊び中の小学生グループが互いに声をかけ、家族を誘導して生存。教師の「高いところへ!」の声かけが連鎖。鵜住居防災センターの誤認避難惨劇(200人以上死亡)を対比し、指定外施設の危険を指摘。レビュー: 「14分間の緊張描写がハラハラ」「奇跡の裏に教育の積み重ね」。 - かくして始まった防災教育

著者の介入史(1990年代講演の無関心から、2004年以降の年間数百回訓練へ)。初期の「脅しの防災」(死の恐怖描写)が抵抗を招くが、教師の意識改革で浸透。プログラム詳細: 毎月避難訓練、下校時シミュレーション、「ぼく・わたしの安全マップ」作成(児童が地形記入)。PTA・地域連携で保護者巻き込み。レビュー: 「教育の長期性が鍵。子どもが変われば大人も変わる」。 - 命を守るための三原則

核心の三原則を詳細解説。子どもたちが暗唱する「約束」として位置づけ。- ① 想定にとらわれるな!:ハザードマップの限界(想定5mに対し実際10m超)を戒め、柔軟判断を。事例: 想定外の引き波を察知し即行動。

- ② その状況下で最善をつくせ!:最低限で満足せず、継続努力。事例: 高台到着後さらに上へ移動。

- ③ 率先避難者たれ!:自分から逃げ、周囲をリード。事例: 中学生が大人を引っ張り、近隣住民救出。

心理分析: 楽観バイアス克服のためのロールプレイング。レビュー: 「三原則がシンプルで心に刺さる。生き抜く姿勢の普遍性」。

- 地域を救った中学生たち

中学生の主導事例を焦点。釜石東中学校の生徒が家族・高齢者を誘導し、地域全体の避難率向上。エピソード: 母親の家財優先を振り切り、家族全員を高台へ。著者の取材で「体が自然に動いた」との証言。レビュー: 「中学生の勇気が感動。教育の波及効果を実感」。 - 『津波てんでんこ』に込められた意味

「てんでんこ」の真意解明。個別避難(自分の命優先)だが、「家族の絆を信じる」精神を内包。事例: 子どもが逃げた後、大人が追従。誤解(孤立避難)を正し、共助のバランスを強調。レビュー: 「てんでんこの絆の深さが美しい」。

- 主な作文エピソード:

- 家族喪失の悲しみ: 「お母さんを待たずに逃げたけど、後悔はない。でも家がなくなった」。

- 判断の瞬間: 「先生の三原則が頭に浮かんで、高い山へ走った。友達を呼んでみんな無事」。

- 地域共助: 「おばあちゃんの手を引いて逃げた。てんでんこだけど、一人じゃない」。

作文の多様性(トラウマの夜泣きから希望の復興願望まで)が、教育的影響を体現。レビュー: 「作文集が本書のハイライト。心にくる言葉が多く、涙なしには読めない」「子どもたちの声が教育の成果を証明」。

- 「コンクリート」が人を救い、人を犠牲にした:防潮堤の「安心神話」が避難遅れを招く事例分析。ソフト教育の優先を。

- 教訓を「風化」させる:記憶の風化を防ぐ語り部教育の継続。

- 個人の役割、行政の役割:自助・共助中心、行政は情報提供に徹す。

- 学校を拠点としたコミュニティづくりを:学校を防災ハブに、地域全体教育。

- 「防災」という危機管理の難しさ:想定外の心理的障壁を克服。

- 命を守る防災への回帰:三原則を文化化し、100年先へ。レビュー: 「後半の提言が具体的。行政批判が痛快」「学校コミュニティのアイデアが参考に」。