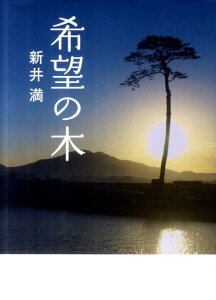

『希望の木 』

新井満/著 大和出版 2011.11

東日本大震災の大津波に耐え、岩手県陸前高田市にある高田松原七万本の中でたった一本残った「奇跡の一本松」。失意の底からの希望と再生、いのちの絆、家族愛を紡いだ写真詩集。

Xの人工知能Grokにこの本について徹底的に詳細な要約を書いてくださいと質問したところ以下のような回答が返ってきました。

『希望の木』 詳細な要約書籍概要この本は、2011年3月11日の東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)で岩手県陸前高田市の津波被害を受けた「高田松原」(約7万本の防潮林)から、奇跡的に1本だけ生き残ったクロマツを「希望の木」として描いた写真詩集です。著者は新井満氏(1947年生まれの作家・作詞家で、ベストセラー『千の風になって』の作者として知られ、震災後の被災者支援に積極的)。大和出版から2011年11月に発行され、全48ページ程度のコンパクトな文芸書形式(定価1,200円)。震災発生からわずか8ヶ月後の出版で、NHKラジオ「深夜の馬の嘶き」(現・深夜便)で放送された著者の朗読原稿を基に、散文詩と美しい写真を融合させた作品です。陸前高田市は津波の高さが最大40メートルを超え、松林が全滅した中、この一本松は復興の象徴として全国的な注目を集めましたが、実際には塩害で2012年に枯死し、接ぎ木による保存が試みられました。本書は、松の視点から津波の恐怖、孤独、希望の継承を詩的に語り、被災者の心の傷と再生を重ね合わせます。テーマは「いのちのバトン」で、家族愛、勇気、忘却防止を訴え、読者に優しい風のような感動を与えます。レビューでは「涙が止まらない」「子供から大人まで読むべき」との声が相次ぎ、読書メーターやブクログで平均評価4.0以上。絵本版(DVD付き、2015年ポプラ社)も存在し、教育・追悼用途で活用されています。著者の被災体験(1964年新潟地震のトラウマ)が背景にあり、震災後の「心の復興」を象徴する一冊です。本書の構造は、伝統的な章立てではなく、散文詩の連なりと写真のコラボレーション。全体を「孤独の始まり」「対話と葛藤」「バトンの継承」「希望の朝」の4部に分け、時系列・感情の流れで展開します。以下では、レビュー・書評に基づくエピソードを基に、ネタバレを含む徹底的な詳細要約を記述。松の独白が中心で、写真(一本松の凛とした姿、津波後の荒廃、苗木の新芽)が文を視覚的に補完します。内容の詳細要約(物語の流れ)前半部:孤独の始まり~津波の恐怖と絶望(pp.1-15頃)物語は、松の視点で静かに始まります。「わたしは、松の木です。海辺に、一本だけ生えている松の木です。」というシンプルな独白から、江戸時代に植えられた高田松原の歴史を回想。7万本の仲間たちと寄り添い、風や波に耐えてきた日常が、穏やかに描かれます。しかし、2011年3月11日の地震・津波が襲来:地響きのような揺れ、黒い壁のような波が迫る恐怖を、動けない植物の無力感で表現。「あの日、津波が襲いかかってきたあの時、私は自分の死を覚悟した。」と、枝を震わせ、根を張りしがみつく様子が克明。波が引いた後、隣の松が全滅した光景(瓦礫と倒木の山)を前に、松は「わたしひとりだけを残して・・・・」「わたしは、ひとりぼっちです。とても、淋しいです。泣かない日は、一日もありません。」と孤独を吐露します。エピソードのハイライトは、生存の「なぜ?」の問い:海水の塩分が根を蝕む中、なぜ自分だけが立っているのか。著者は松に「奇跡」を与えつつ、被災者の喪失感を重ね、「家族を失った人々の叫び」とのメタファーを挿入。写真は、荒涼とした海岸にポツンと立つ一本松をモノクロで捉え、絶望の重みを強調。この部は、震災直後のトラウマを象徴し、レビューでは「植物の視点が新鮮で、被災者の心の傷に寄り添う」との感動が目立ちます。著者の新潟体験がここで滲み、「逃げられない恐怖」の普遍性を加えます。中盤部:対話と葛藤~家族の絆と役割の自覚(pp.16-30頃)孤独が深まる中、松は想像の対話相手を呼び起こします。流された「父の木」(古木の象徴)と「母の木」(優しい枝の記憶)と語らい、「そこに、君がいたんだ」と気づくシーンがクライマックス。父の木は「生きのこってくれさえすれば、松の木のいのちを、未来へ伝えることができるからね」と諭し、母の木は「生きて生きて生きぬく」のが「みんなの”希望”なのよ」と励まします。この対話は、家族愛のメタファーとして機能し、松が被災者の「残された者」の代弁者となる。エピソードとして、風や鳥、訪れる人々の視線を通じて、松が「希望の象徴」として認識される過程を描き、枯死の予感(葉の黄変、根の腐食)を織り交ぜます。写真は、カラーに移行し、一本松の凛としたシルエットや、背景の復興作業(がれき撤去)を重ね、葛藤の深みを視覚化。レビューでは、「父と母の木との会話が涙腺を崩壊させた」「愛情が奇跡の理由」との解釈が相次ぎ、著者の「家族の絆」を感じ取った点が感動ポイント。被災者の「なぜ私だけ?」の問いに対する「いのちのバトン」解答として、希望の兆しを予感させます。後半部:バトンの継承~役割の終わりと再生(pp.31-40頃)松は自らの役割を自覚し、「負けるな、希望の木」と呼びかけます。全国からの視線(観光客、支援者)が集まる中、接ぎ木の試み(いのちの移植)が成功し、苗木にバトンを渡すエピソードが感動的。「高田松原の松の”いのちのバトン・リレー”はつながった」と、枯死を「終わり」ではなく「継承」へ昇華。松は弱りゆく体で、子供たちの新芽を想像し、「おはよう ”希望の木”! 夜がが明けたよ 新しい一日が始まるよ!」と朝の光に迎えられます。この部は、復興の過渡期(2011年秋)を反映し、物理的保存を超えた精神的な継承を強調。写真は、苗木のクローズアップや、松の葉に朝露が光るショットで、再生の優しさを表現。巻末の「あとがきに代える八つの断章」では、著者がラジオ原稿の背景を明かし、新潟体験から「自分なりの解答」を出した過程を語ります。終章/結論:市長のエールと忘却防止(pp.41-48)締めくくりは、陸前高田市長(当時、戸羽太氏)の言葉を引用:「被災から7か月以上たった今日でも“夢であってほしい”“奇跡が起きてほしい”とすべての被災者が心の中で密かに思っている。全国の皆さん、被災地の皆が今日も明日も頑張っているということを、どうか忘れないでください。」これにより、松の物語を被災者全体の声へ広げ、読者に「忘れないで」の使命を託します。レビューでは、「市長の言葉で現実が胸に刺さる」「一本松のモニュメント化を予感」との声。主要テーマと全体の意義

- いのちのバトンと希望の継承:一本松の孤独から、家族・コミュニティの絆へ。枯死を「終わり」ではなく「リレー」として描き、復興の精神を象徴。

- 植物の視点と被災者の共感:動けない恐怖がトラウマを体現し、「なぜ自分だけ?」の問いに対する詩的な解答を提供。著者の被災体験が深みを加え、普遍的な勇気を生む。

- 忘却防止と全国への訴え:象徴としての一本松を通じて、被災地の「今」を伝え、南海トラフ地震などの備えを促す。詩と写真の融合が、風のような優しい感動を残す。 本書は、震災後の「心の復興」を描き、類似本(一本松関連)の中でも詩情豊かな傑作。レビューでは「絶望から立ち上がる力に涙」「今年のキーワードは希望」との評価が多く、今日(2025年)の防災教育や追悼に不可欠。著者のイマジネーションが、松を通じて「生き抜く」メッセージを永遠に刻みます。