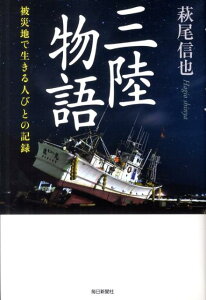

「三陸物語 被災地で生きる人びとの記録」

萩尾信也/著 毎日新聞社 2011.9

津波に襲われた町で、被災者一人ひとりが経験したこと。助け合って生きる絆…。死のかたわらで営まれる、いのちの輝きを伝える、未来のための記録。『毎日新聞』連載に加筆修正して単行本化。

Xの人工知能Grokにこの本について徹底的に詳細な要約を書いてくださいと質問したところ以下のような回答が返ってきました。

「三陸物語 被災地で生きる人びとの記録」 徹底的な詳細要約

書籍概要『三陸物語 被災地で生きる人びとの記録』(萩尾信也 著、毎日新聞社、2011年9月刊、224ページ)は、2011年3月11日の東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)による津波被害を被った岩手県三陸沿岸の被災者たちに焦点を当てたルポルタージュである。著者の萩尾信也は、毎日新聞のベテラン記者(1955年長崎県生まれ)で、少年期を岩手県釜石市で過ごした経験から、地元弁(釜石弁や東北弁)を活かした生々しい取材を展開。震災直後から被災地に住み込み、2011年5月2日から9月1日まで毎日新聞朝刊に連載された「三陸物語」(火曜日から土曜日掲載、約4ヶ月間、200本以上のルポ)を基にまとめられた書籍版である。 主な取材地は釜石市で、一部陸前高田市や大船渡市、大槌町も含む。連載は日本記者クラブ賞(2012年度)を受賞し、続編『続・三陸物語―生と死の記録』(2012年刊)へとつながった。本書のテーマは、津波という未曾有の惨禍の中で「生と死の狭間」を生き抜く人々の記録。廃墟と化した三陸海岸で、死者の遺体が散在する中、被災者たちが互いに支え合い、復興への一歩を踏み出す姿を描く。著者は「断ち切られた記憶」を丁寧に掘り起こし、方言を交えた証言を通じて、喪失の痛み、互助の絆、命の輝きを未来への教訓として刻む。文体は新聞記者らしい美文調で、やや古風な表現(例:「疲れ知らずのタフガイ」「紫煙をくゆらす」)が見られるが、内容の迫力と方言のリアリティがそれを凌駕し、読者の感情を強く揺さぶる。 全体として、個別エピソードを章立てで構成し、津波の恐怖、生還の奇跡、家族の喪失、障害者の苦難、コミュニティの再生を多角的に描く。阪神・淡路大震災の教訓(障害者向け避難所の必要性)も織り交ぜ、復興の教訓を提示する。構成と章ごとの詳細要約本書は全12章(プラス序章・終章的な導入部)で、被災者一人ひとり(またはグループ)を主人公としたエピソード中心。章タイトルは各人の言葉を反映し、津波当日から震災後数ヶ月の生活までを時系列的に追う。以下に、目次に基づく徹底的な要約を記す。各章は約15-20ページで、著者の現地取材写真も挿入され、視覚的に臨場感を高める。

- 故郷・釜石から(導入部)

著者の少年期の釜石回想から始まり、震災直後の被災地描写。津波が町を飲み込み、瓦礫の山と化した三陸海岸の惨状を克明に描く。死者の遺体収容作業の過酷さ(例:膨張した遺体を運ぶボランティアの吐き気と涙)、情報不足による混乱、避難所の仮設生活の始まりを概観。著者は「死のかたわらで営まれるいのちの輝き」をテーマに、被災者たちの「生き抜く意志」を強調。連載の趣旨を説明し、読者に「未来のための記録」として位置づける。 - 澤田幸三さん(長距離トラック運転手)―全てを失くして、大切なことを学んだ気がします

釜石市在住の澤田さん(当時50代)は、津波発生時(3月11日午後2時46分)、長距離トラックで仕事中だった。地鳴りを聞き、急いで高台へ向かうが、到着直前に津波が押し寄せ、車ごと流されかける。奇跡的に生還し、津波の様子を携帯電話で撮影(本書に掲載)。妻と家を失い、すべてを奪われた喪失感を吐露するが、「家族の絆の大切さ」を再認識。震災後、ボランティアとして遺体収容を手伝い、トラック運転を再開しながら復興を誓う。方言の独白(「何でこんなことに…」)が、絶望と再生の狭間を鮮やかに表現。 - 菊池忠彦さん(釜石の漁師)―オヤジを奪った海だども、オレにはやっぱり海しかねえ

釜石の漁師・菊池さん(50代)は、津波で父親を海に奪われる。港で網を修理中、津波警報を聞き逃し、父親と船で逃げ遅れる。父親の遺体は数日後、瓦礫から発見。喪失の痛みを「海が親父を返してくれねえ」と方言で語り、海への複雑な愛憎を描く。震災後、漁業復興のため仮設船を活用し、仲間と互助。リスク認識の甘さを反省し、「次は海と向き合う」と決意。著者は、漁師の日常(網いじり、酒の肴)と津波の対比で、伝統産業の存続を象徴的に描く。 - 菊池玲奈さん(岩手県立大槌高校三年)―だって、助かる命を救いたいじゃないですか

大槌高校3年生の玲奈さん(18歳)は、津波発生時、学校で生徒を誘導。校舎の高台へ避難する中、流される同級生の手を掴み、助ける。自身も家族を失わず生還するが、教師の避難指導の遅れを批判(「助かる命を救いたい」)。震災後、ボランティアとして避難所で子供たちを励ます。著者は、若者の視点から「命の連鎖」を描き、玲奈さんの手話のようなジェスチャー(手を振る姿)を象徴的に用いる。教育現場の防災意識の欠如を指摘。 - 堀切友哉さん(遠野市の消防士)―俺は、火を消すために生まれてきたんだ

遠野市消防署の堀切さん(30代)は、震災直後、釜石へ救援派遣。津波後の火災鎮圧で、崩壊家屋から遺体を救出。自身の生還体験(幼少時の火事トラウマ)と重ね、「火を消す使命」を語る。疲労困憊の中、被災者との触れ合い(たき火を囲む酒)が心の支え。著者は、救助者の「見えない傷」を強調し、公務員の献身を讃える。 - 新田貢さん(家族三人を失った父親)―僕たちは心まで失ったわけじゃない

陸前高田市の新田さん(当時30代後半)は、工場勤務中、津波で妻と2人の幼女(6歳、4歳)を失う。フォークリフトで逃げるが、家族の安否確認ができず、数日後、遺体で再会。絶望の淵で「心まで失っていない」と自らを鼓舞し、残された親族と仮設住宅で暮らす。著者は、父親の視点から家族の絆と喪失の深さを描き、星空に家族の面影を重ねるエピソード(2024年の追悼記事でも言及)を予感させる。 - 吉田寛さん(電器店の二代目)―悲しい時は思い切り泣くのが一番ですっけ

釜石の電器店主・吉田さん(40代)は、店と家を津波で失う。避難中、年配者にしがみつかれ振りほどくが、その感触がトラウマに。「泣くのが一番」と方言で語り、ボランティア販売で生計を立てる。著者は、商人の日常崩壊と再生のドラマを、商品の散乱描写でリアルに。 - 藤原正さん(全盲の鍼灸師)―苦しんでいる人の心と体を第一に考えなくては

大槌町の全盲鍼灸師・藤原さん(50代)は、津波で妻(美幸さん)と母(久子さん)を失う。視覚障害ゆえ、携帯不通の混乱で家族の位置がわからず、暗闇の中で逃亡。遺体発見後、鍼灸を再開し、被災者の治療に奔走。「心と体を第一に」との信念を貫く。著者は、障害者の「情報格差」(避難誘導の難しさ)を強調し、阪神大震災の教訓を引用。 - 中村亮さん、三三子さん(視覚障害の兄妹)―我々も自分たちから動きたい

視覚障害を持つ兄妹の中村さんたち。津波で家を失い、点字情報不足に苦しむが、互いに支え合い、ボランティアを主導。「自分たちから動く」姿勢を描き、障害者コミュニティの強さを示す。 - 手話サークル「橋」(ろうあ者は私たちだけじゃない)

聴覚障害者の手話グループ。津波警報の音声情報が届かず孤立したが、サークル内で手話避難訓練を実施。震災後、ろう者向け情報発信を強化。「私たちだけじゃない」との連帯感を強調。 - 吉田千壽子さん(いつ死んでもいいように、毎日を大切に生きてきた)

高齢の吉田さん(70代)は、津波で孫を失うが、「毎日を大切に」との人生観で仮設生活を送る。著者は、老人たちの静かな強さを描く。 - 終章的なエピローグ(復興への一歩)

被災者たちの証言を総括し、互助の絆(たき火を囲む語らい)と未来志向を強調。著者は「いのちの輝き」を繰り返し、読者に防災意識を喚起。