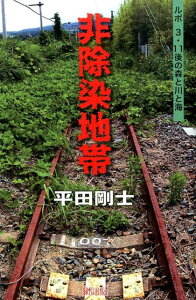

『非除染地帯』 ルポ3・11後の森と川と海

平田剛士/著 緑風出版 2014.10

東京電力福島第一原発の過酷事故発生から3年半。除染対象から外れた「非除染地帯」の森・川・海では今も大量の放射能が生態系をめぐり続けている。非除染地帯で何が起きているのか、現地のリアルな状況を伝える。

Xの人工知能Grokにこの本について徹底的に詳細な要約を書いてくださいと質問したところ以下のような回答が返ってきました。

『非除染地帯 ルポ3・11後の森と川と海』 詳細な要約書籍概要著者:平田剛士

出版社:緑風出版

出版年月:2014年10月

ページ数:168頁(上製本)

ISBN:978-4-8461-1414-5 この書籍は、東京電力福島第一原子力発電所事故(3・11)から約3年半経過した2014年時点の福島県を中心に、非除染対象地域(通称「非除染地帯」)である森、川、海の生態系における放射性物質(主にセシウム137)の影響を追ったルポルタージュである。著者の平田剛士は、環境問題や野生生物を専門とするジャーナリスト・研究者で、生態学的な視点から現地取材を繰り返し、放射能汚染が食物連鎖を通じてどのように循環し、動植物や地域社会に及ぼす影響を詳細に描く。

本書の核心は、「被災地の『山の幸』『海の幸』はいつ元通りに戻るのか」という問いにある。除染事業が住宅地や農地に集中する一方で、広大な自然環境(森林面積約70%、河川網、海域)は除染対象外のため、放射能が系内に留まり続けている実態を、科学データ、専門家インタビュー、住民・猟師の証言を交えて明らかにする。全体として、放射能汚染の「見えない脅威」を「生態学の目」で観察し、人間中心の復興論を超えた自然界の視点を提供する一冊である。出版当時の書評では、「動植物の叫びでもある」と評され、生態系被害の深刻さと継続的な監視の必要性を強調されている。 書籍は時系列で構成され、2013年冬から2014年春までの取材を基に、第1部~第4部に分かれる。以下では、各部・章の詳細を徹底的にまとめ、主要なエピソード、データ、テーマを記述する。目次は出版社資料に基づく。 はじめに著者は、福島事故後の除染政策の限界を指摘する。除染予算の消化により避難区域が縮小され、住民帰還が進む一方、非除染地帯ではセシウムが土壌・水系・生物に蓄積し、半減期30年の長期循環を続けている。取材の動機として、「生態系サービス」(自然が人間に提供する恵み:食料、清浄水、景観など)の崩壊を危惧し、復興のためには野生動物マネジメントの導入を提言。全体のトーンは淡々としたルポ風で、著者の現地歩行や測定データを交え、読者に「知ろうとする」姿勢を促す。第1部 2013年冬:放射能の初期循環と「山の幸」の喪失この部は、冬の厳しい気候下で森と海の汚染実態を追う。放射能が葉や土壌に沈着し、雪解けで河川へ流出するプロセスを焦点に、食料資源の崩壊を描く。

出版社:緑風出版

出版年月:2014年10月

ページ数:168頁(上製本)

ISBN:978-4-8461-1414-5 この書籍は、東京電力福島第一原子力発電所事故(3・11)から約3年半経過した2014年時点の福島県を中心に、非除染対象地域(通称「非除染地帯」)である森、川、海の生態系における放射性物質(主にセシウム137)の影響を追ったルポルタージュである。著者の平田剛士は、環境問題や野生生物を専門とするジャーナリスト・研究者で、生態学的な視点から現地取材を繰り返し、放射能汚染が食物連鎖を通じてどのように循環し、動植物や地域社会に及ぼす影響を詳細に描く。

本書の核心は、「被災地の『山の幸』『海の幸』はいつ元通りに戻るのか」という問いにある。除染事業が住宅地や農地に集中する一方で、広大な自然環境(森林面積約70%、河川網、海域)は除染対象外のため、放射能が系内に留まり続けている実態を、科学データ、専門家インタビュー、住民・猟師の証言を交えて明らかにする。全体として、放射能汚染の「見えない脅威」を「生態学の目」で観察し、人間中心の復興論を超えた自然界の視点を提供する一冊である。出版当時の書評では、「動植物の叫びでもある」と評され、生態系被害の深刻さと継続的な監視の必要性を強調されている。 書籍は時系列で構成され、2013年冬から2014年春までの取材を基に、第1部~第4部に分かれる。以下では、各部・章の詳細を徹底的にまとめ、主要なエピソード、データ、テーマを記述する。目次は出版社資料に基づく。 はじめに著者は、福島事故後の除染政策の限界を指摘する。除染予算の消化により避難区域が縮小され、住民帰還が進む一方、非除染地帯ではセシウムが土壌・水系・生物に蓄積し、半減期30年の長期循環を続けている。取材の動機として、「生態系サービス」(自然が人間に提供する恵み:食料、清浄水、景観など)の崩壊を危惧し、復興のためには野生動物マネジメントの導入を提言。全体のトーンは淡々としたルポ風で、著者の現地歩行や測定データを交え、読者に「知ろうとする」姿勢を促す。第1部 2013年冬:放射能の初期循環と「山の幸」の喪失この部は、冬の厳しい気候下で森と海の汚染実態を追う。放射能が葉や土壌に沈着し、雪解けで河川へ流出するプロセスを焦点に、食料資源の崩壊を描く。

- 第1章 奪われた山の幸

20km圏内の村(例:飯舘村、浪江町)を訪れ、キノコ・山菜・ジビエの採取禁止が続く実態を報告。かつての豊かな「山の幸」が放射能で失われ、住民の食文化が断絶。データとして、土壌セシウム濃度が1kgあたり数万Bqを超える箇所を挙げ、除染不能な森林の広大さを強調。猟師の証言から、猪・鹿の個体数爆発(人がいない「動物天国」化)を指摘。 - 第2章 沿岸放射能のゆくえ

相馬・南相馬の魚市場を訪れ、空洞化した市場の惨状を描く。高濃度汚染水の海洋放出(トリチウム含む)が魚介類に及ぼす影響を検証。データ:アワビやサザエのセシウム検出値が基準値超え続き、出荷停止。漁師の生活破壊と、太平洋への拡散リスクを議論。 - 第3章 被曝した生きものたち

虫や小動物の異変に焦点。「虫こぶ」(植物の異常腫瘍)からセシウムの生物濃縮を観察。食物連鎖のボトムアップで、プランクトン→小魚→鳥獣への蓄積を説明。例:カブトムシの変異や、鳥の巣立ち率低下。生態系全体の「滞留」メカニズムを科学的に解明。 - 第4章 里が山に飲み込まれる

セイタカアワダチソウなどの外来種侵入を追う。人が減った里山が野生化し、負の連鎖(土壌侵食→セシウム流出増大)を引き起こす。データ:雑草被覆率の上昇が、河川への泥沙流入を促進。 - 第5章 東北の幸をとりもどす

解決策として「生態系サービス」の回復を提言。福島型「野生動物マネジメント」(個体数制御、汚染肉の処理法)を提案。専門家インタビュー(例:林業学者)から、持続可能な狩猟復活の可能性を探る。

- 第6章 避難指示解除準備区域にて

解除準備区域(例:川俣町)の四つの脅威(放射線、心理的負担、経済停滞、生態崩壊)を列挙。ミナミメダカの生存確認から、局所的な回復兆しを描くが、全体の不安定さを警告。 - 第7章 20キロ圏内ナイトツアー

夜間のツアーで、野生動物の活発化を観察。キツネ・タヌキの増加が、害獣化の予兆。暗闇の緊張感を通じて、人の不在がもたらす「不気味な静けさ」を表現。 - 第8章 アユが放射能をため込む理由

阿武隈川系の若アユ調査。セシウムが川底堆積物に吸着し、アユの鰓から吸収されるメカニズムを詳細説明。データ:アユの体内濃度が上流で高く、下流へ移行。提案:「木戸川を世界唯一の実験河川に」し、長期モニタリングを。 - 第9章 モリアオガエルに心寄せて

カエルの生息変化から、水系汚染を追う。新エコツアーの可能性を模索し、若手研究者の声(「僕らの世代の仕事」)を引用。教育・観光を通じた復興アイデア。 - 第10章 マタギたちの苦悩

東北のマタギ(猟師)インタビュー。不気味な未来図として、汚染ジビエの廃棄問題と伝統文化の断絶を描く。個体数過多による森林破壊の連鎖を警告。 - 第11章 セシウムは泥水とともに

豪雨時の泥水流出を追跡。セシウムの河川輸送量を測定(例:1回の豪雨で数GBq)。セカンドオピニオンとして、住民の健康不安と子どもの減少を証言。

- 第12章 汚染土を食らうシシたち

イノシシ(シシ)の土壌摂取行動から、ルート被曝を説明。軒先侵入のエピソードで、都市部へのリスクを描写。「測らんでも分かる」猟師の直感を引用。 - 第13章 サルの血が物語ること

日本猿の血液サンプル分析。遺伝子損傷の兆候から、「何かが起きないとは言えない」警鐘。福島を「世界で一番適したサイト」として、国際共同研究を提言。 - 第14章 アユは川底から被曝する

(紀伊國屋版ではここに相当)アユの底生習性による高蓄積を再検証。春の産卵期データで、世代間伝播の可能性を議論。 - 第15章 ユメカサゴの警句

(同上)深海魚ユメカサゴの汚染調査。海洋底質への沈着が、沿岸漁業の長期脅威に。警句として、「海は忘れない」を象徴。

- 主要テーマ: 放射能の生物濃縮・循環、野生動物の増加と害獣化、伝統文化の喪失、復興のための生態系マネジメント。科学的データ(Bq/kg単位の測定値)と人間ドラマ(猟師・漁師の声)をバランスよく織り交ぜ、読者の胸を「ドキドキさせる」緊張感を醸成。

- 科学的・社会的意義: 出版当時(2014年)、除染偏重の政策批判として注目。生態系被害の長期性を示し、IAEAや国際研究の基盤を提供。今日(2025年)でも、福島の森林・海洋モニタリングの参考文献として有効。

- 限界と補完: ルポゆえに定量データは取材時点限定。読後感は重く、希望的な提言で締めくくるが、解決策の具体性は今後の課題。